「オトナの寺子屋」は、日本の文化からみた仏教、戒名の考え方、

「オトナの寺子屋」は、日本の文化からみた仏教、戒名の考え方、

郷土料理、お墓やお葬式について学び、

理解を深めるための講座です。高崎の圓福寺で9月23日(祝日)に

第1回目が行われました。

第1回目は、記念公演として、葬祭カウンセラーの二村祐輔さんが、

「子供に迷惑をかけない逝き方」~今時のエンディング・問題点・心つもり~

と題して講演しました。

50名定員のところ、オーバーするほどの盛況ぶりでした。

お墓やお葬式のセミナーは関心が高く、

たくさんの人が集まります。特に今回は、お寺での開催とあって、

興味を持った人が多かったようです。集まったのは、お寺の檀家さん、檀家の友達、近所の方々です。

住職の大谷さん・奥様がもてなしをして、大人数ですがアットホームな良い会でした。

内容は、お葬式の考え方。これは、お葬式とは「葬送儀礼」と「告別式」をあらわしており、「告別式」の部分は

宗教や儀式と切り離してもっと自由に考えて良い、ということ。参加されていた人から、「へ~」という声が聞かれました。

そして供養の考え方。これは、お墓をどうするか、ということにも通じますね。日本人は、古くから亡くなった人の魂を

子供のように養い育ててきた、というお話しです。

「仏壇にお願いばかりしないで、亡くなったばかりの魂は子供と同じだから、安心さえてあげましょう」と、二村氏が

話すと、会場からは笑い声が聞こえました。

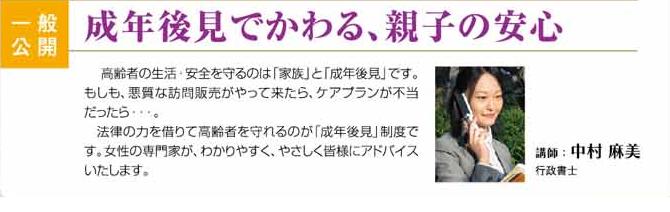

この「オトナの寺子屋」は、今後もテーマを設けて続けていきます。

私は、仏様が解決できない問題の相談役として参加していましたが、今回は出番なしでした。

身近に、文化を感じることのできる、よい集まりでした!

左から、住職の大谷さん、二村先生、志村さん。

志村さんは、仏教を学び近く富山のお寺の住職になります。

タラソテラピーやペインクリニックの研究者でもあります。

お昼は、住職の奥様手作りのちらしずしを

いただきました。絶妙な酢飯加減で、

ついおかわり。

右の、甘味のあんこも手作り!です。

白砂糖と黒砂糖とざらめを混ぜて

使って いるのだそう。優しい甘さでした。

いるのだそう。優しい甘さでした。

9月1日に事務所を移転しました。

9月1日に事務所を移転しました。

7月16日(土)、17日(日)の「オヤノコトエキスポ2011」が終了しました。

7月16日(土)、17日(日)の「オヤノコトエキスポ2011」が終了しました。